此文前,诚邀您点击一下“关注”按钮,方便以后第一时间为您推送新的文章,您的支持是我坚持创作的动力~

文|避寒

编辑|避寒

1992年香港跑马地,一位90多岁的老太太面对来访者的提问,说出了一句让人深思的话。

这句话揭开了抗战时期国共合作中一个鲜为人知的秘密,张发奎究竟知不知道身边有共产党?他的态度又是什么?

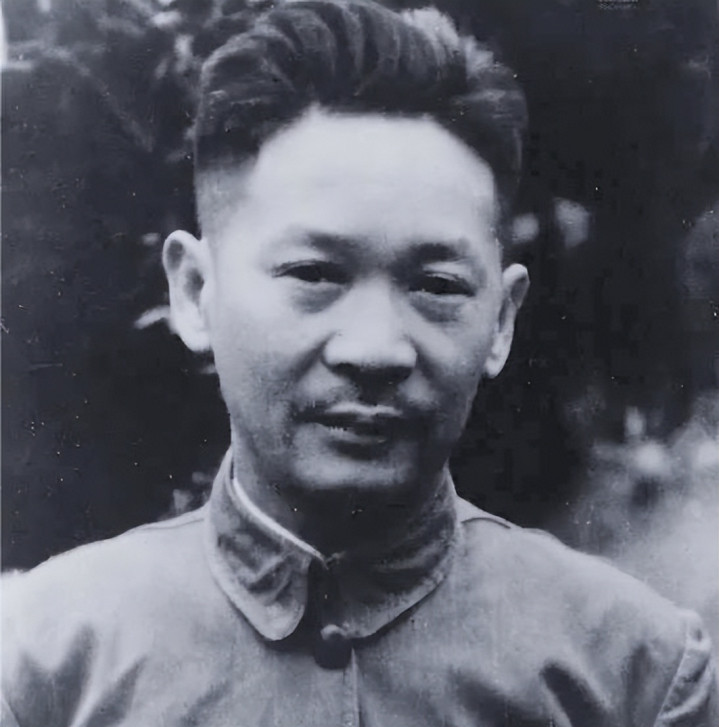

郭沫若的坦白与张发奎的回应

1937年8月,淞沪战场硝烟弥漫。

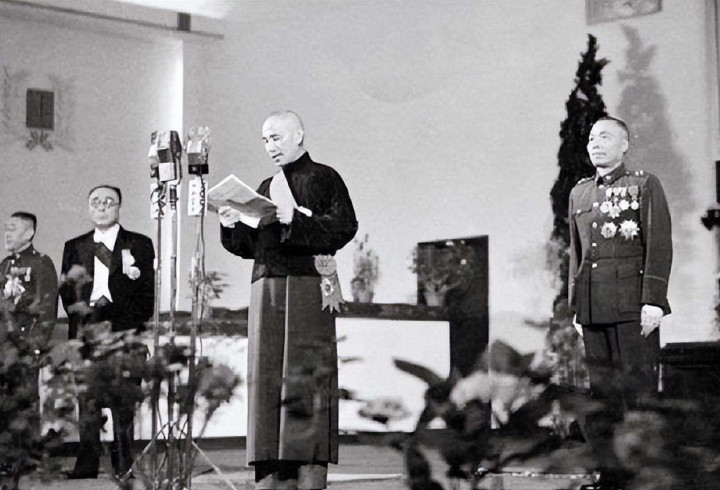

张发奎刚刚接任第八集团军总司令,面临的第一个问题不是如何打仗,而是如何做政治工作。

蒋介石拒绝了他设立政治部的请求,因为搞政治工作的人,不是共产党就是左派。

张发奎心里清楚,没有政治工作的军队,就是一盘散沙,他必须想别的办法。

张发奎转而求助郭沫若,"我需要一支战地服务队,你能帮忙推荐些人吗?"

郭沫若的回答出人意料:"我选用的人里大部分都是共产党员,你怕不怕?"

这句话说得很直接,没有任何掩饰,郭沫若后来回忆,当时他就是想试试张发奎的底线。

张发奎想都没想:"我不怕,我们现在是共赴国难。"

这段对话发生在上海一间茶楼里,外面是日军的炮火,里面是两个男人的坦诚相见。郭沫若后来回忆,张发奎说这话时,眼神很坚定,没有一丝犹豫。

"只要能打鬼子,管他什么党派。"张发奎补充了一句。

很快,40多名上海文化界人士加入了第八集团军战地服务队。

钱亦石、杜国庠、左洪涛、刘田夫、石凌鹤、何家槐、孙慎、杨应彬、朱河康、王河天。这10个名字背后,都有一个共同的身份中国共产党党员。

张发奎知道吗?

《张发奎口述自传》里有明确记录,他知道战地服务队中有人是共产党,甚至知道队长钱亦石不光是中共党员,还是中共中央委员。

有一次,张发奎私下对副官说:"这些文化人,思想都比较进步,有些可能还是共产党,不过现在是抗战,用得着他们。"

张发奎想的是能打鬼子,能做事,党派身份不重要,这种务实的态度,为后来的合作奠定了基础。

1937年10月,战地服务队的10名共产党员秘密成立了"中共特别支部",左洪涛任书记,这个特支,将在国民党军队内部潜伏整整十年。

特支的生存之道

1938年底,张发奎调任第四战区司令长官,战地服务队解散了,成员被分散安插到第四战区各个部门。

左洪涛成了张发奎的机要秘书,杨应彬等人进入警卫营工作。表面上看,这是正常的人事调整。实际上,一张更大的网正在悄悄铺开。

张发奎对这些安排心知肚明,他曾经私下对夫人刘景容说:"这些年轻人都很有能力,虽然思想左倾,但在抗战这件事上,大家目标一致。"

1939年,蒋介石下了一道密令:"限制异党活动办法",所有国统区党政军人员,必须加入国民党。

这道命令来得突然,特支成员人人自危,左洪涛连夜召集会议,商讨对策。

张发奎接到指示后,找到了左洪涛等人,"上面要求你们都加入国民党。"

特支成员的反应很巧妙,他们没有直接拒绝,而是委婉地表示:"青年人爱自由,加入进去怕受束缚,故不愿意参加。"

张发奎听后,沉默了一会儿,他当然听得出这话的意思,作为一个在政治漩涡中摸爬滚打多年的老将,他太清楚这些年轻人的真实身份了。

房间里的气氛有些紧张,几个年轻人都低着头,等待着张发奎的反应。

"我知道国民党腐败,所以你们不愿意参加。"张发奎最终说道,"其实你们参加进来,不就可以帮助和推动国民党进步吗?"

这番话说得很巧妙,既没有强迫,也没有揭穿,还给了大家一个台阶下。

杨应彬后来回忆:"那一刻,我们都松了一口气,张长官的话,其实是在保护我们。"

最终,特支成员在周恩来的指示下,同意由张发奎介绍加入国民党,作为掩护身份,这种"入党",更像是一场心照不宣的表演。

张发奎明白,这些人心向何方,这些人也明白,张发奎知道他们的底细,双方就这样保持着一种微妙的平衡。

生死关头的庇护

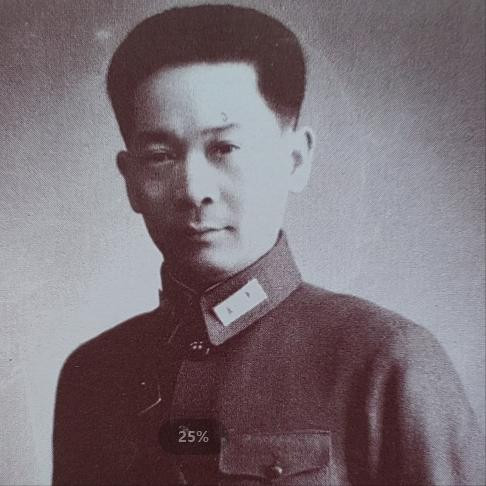

1940年5月,杨应彬被保送到贵州独山中央军校第四分校学习,这个16岁加入共产党的年轻人,即将面临人生中最危险的考验。

临行前,张发奎专门找到杨应彬谈话:"到了军校好好学习,不要惹事,有什么困难,可以写信给我。"

杨应彬在军校的表现很出色,各科成绩都名列前茅,可是,危险还是来了。

军校审干期间,杨应彬的一封信件被查出有"进步词句"。这封信是别人写给他的,内容涉及一些进步思想,军统特务如获至宝,认为抓到了证据。

当时正值皖南事变之后,国民党对内部"异己分子"的清洗达到了高潮,军统特务已经接到上级指示暗杀杨应彬。

消息传到左洪涛那里,左洪涛立即找到了张发奎。

"杨应彬在军校表现不错,成绩优异,能不能给军校写封信表扬一下?"左洪涛说得很委婉,但张发奎听出了弦外之音。

"出了什么事?"张发奎直接问道。

左洪涛如实相告,张发奎听完,脸色变得严肃起来。

张发奎没有多问,他立即让左洪涛以自己的名义给军校写信,大加赞扬杨应彬。信中特别强调杨应彬从小跟随自己抗战,品格优秀,能力突出,是不可多得的军事人才。

这封信救了杨应彬一命,军统不知虚实,不敢轻举妄动,杨应彬最终以全校第二名的成绩毕业,还获得了一把中正剑。

1942年冬,杨应彬回到第四战区,张发奎把他调到司令部参谋处任见习参谋,后来又让他代理警卫团机枪连连长。

这个任命引起了一些人的不满,机枪连连长虽然职务不高,在司令部却是个要害位置。

有人开始说闲话了,"你让杨应彬当机枪连连长,不怕他再来个广州暴动啊?"

这话说得很重,1927年的广州起义,就是共产党在张发奎部发动的,张发奎对此记忆犹新。

张发奎大笑:"他从小跟着我在东战场抗战,有什么可怕的。"

这句话说得轻松,背后的分量却不轻,张发奎用这种方式告诉别人我信任我的人。

私下里,张发奎对夫人说:"杨应彬这个年轻人有本事,忠诚可靠,就是思想有些左倾,不过现在是抗战时期,需要各种人才。"

1945年,杨应彬和郑黎亚结婚,婚礼上,张发奎被邀请致辞。

"我要先问你们一个问题,"张发奎的话带着明显的试探,"你们究竟是不是共产党,两个都不是可以结婚,两个都是也可以结婚,最怕一个是,一个不是,将来一个要做鳏夫或一个要做寡妇。"

台下一片静寂,杨应彬脸上没有表情,但心里的波澜可想而知。

张发奎接着说:"既然你们都不承认,那我就祝福你们百年好合。"

这番话说得巧妙至极既点破了,又保护了;既试探了,又掩护了,在场的人都听出了弦外之音。

夫人的最后见证

1947年8月,解放战争全面爆发,特支的历史使命即将结束。

杨应彬以"请假"的名义向张发奎提出要去南洋做生意,张发奎沉默了很久,最终还是同意了。

"什么时候回来?"张发奎问。

"不一定。"杨应彬如实回答。

张发奎点点头:"去吧,注意安全。"

这是两人最后一次见面,杨应彬离开后,张发奎以"籍假不归"的名义通缉他,这是做给上级看的样子,如果以"共党嫌疑"通缉,后果会更严重。

1980年3月10日,张发奎在香港病逝,叶剑英发来唁电:"乡情旧谊,时所萦怀。"

张发奎临终前,拉着夫人刘景容的手说:"我这一生,做过对的事,也做过错的事,对那些跟过我的人,我问心无愧。"

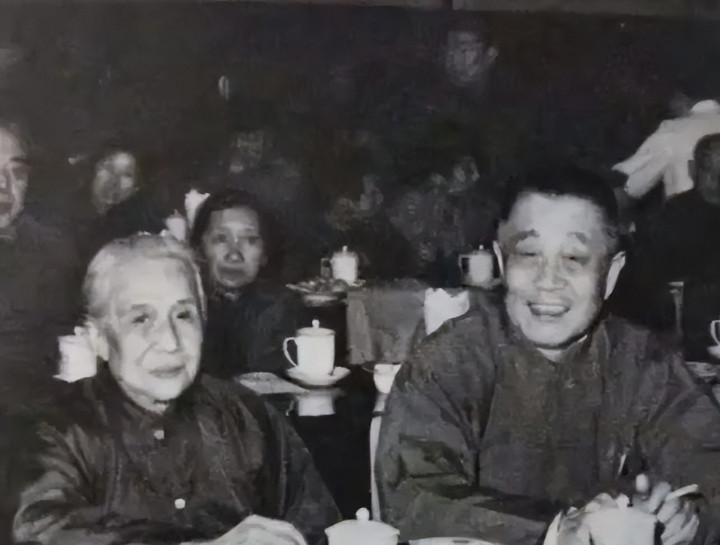

1992年,张发奎的骨灰回归故里安葬,时任广东省委常委的杨应彬专程到香港,探望张发奎夫人刘景容。

跑马地蓝塘道69号,一间普通的住宅里,两个白发苍苍的老人坐下来聊起了往事。

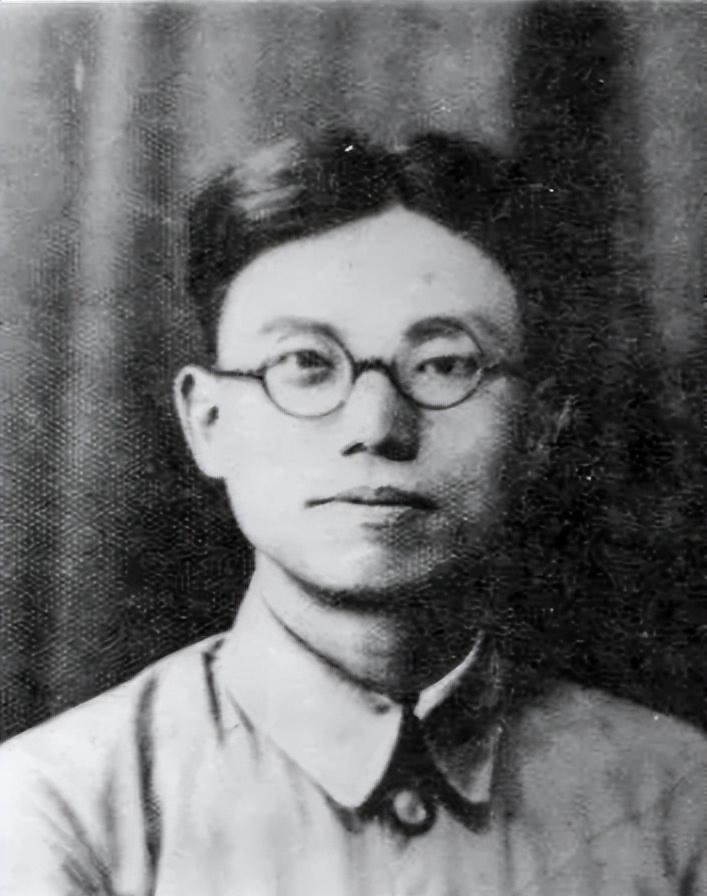

"当时,大王知不知道我们是共产党员?"杨应彬终于问出了这个埋藏心中45年的问题。

刘景容沉思了一会儿,缓缓说道:"从政治思想倾向上看,大王知道你们是那边的人,但有没有组织关系,大王不予深究。"

这句话,道出了一个复杂时代的真相。

"大王常常说,"刘景容继续回忆,"国共两党都是中国人,现在日本人打进来了,大家应该一致对外。至于将来怎么样,那是将来的事。"

张发奎不是不知道,而是选择了一种特殊的处理方式,知而不问,容而不究。

在那个党派对立、你死我活的年代,张发奎用自己的方式诠释了什么叫"大义"。他没有因为政治立场不同就排斥有能力的人,也没有因为个人情感就背叛自己的职责。

这种平衡,需要的不仅仅是政治智慧,更需要人格魅力和历史担当。

杨应彬后来回忆:"张发奎这个人,你说他反共吧,他保护共产党员;你说他亲共吧,他又站在国民党一边,这就是他的复杂性。"

"大王心里有一杆秤,"刘景容最后说道,"他称的不是党派,而是人心;不是立场,而是能力,这或许就是他的处世哲学吧。"

刘景容的话,为这段历史做了最好的注脚。

在那个动荡的年代,有些人选择了绝对的对立,有些人选择了绝对的投靠,而张发奎选择了一种更加人性化的态度,我知道你是谁,但我更看重你能做什么。

这或许就是历史的魅力所在,它从来不是非黑即白的,而是充满了灰色地带的复杂和微妙。

参考资料:

《黄埔后人忆杨应彬:他是最后撤离的"特支"成员 一生充满传奇》- 中新网

《张发奎:为我党培养五位元帅六位大将的国民党元老》- 知乎专栏